Lancement d'ACME, un projet construit par et pour les communautés des astroparticules et de l'astronomie

Communiqué du CNRS Nucléaire et Particules du 1er octobre 2024

Les 16 et 17 septembre s'est tenue à Paris la réunion de lancement du Astrophysics Centre for Multimessenger studies in Europe - ACME. Ce projet HORIZON-INFRA-2023-SERV-01 financé par l'Union Eurpéenne et coordonné par le Centre national de la recherche scientifique, CNRS, vise à réaliser une ambitieuse optimisation coordonnée à l'échelle européenne de l'accessibilité et de la cohésion entre plusieurs infrastructures de recherche de pointe en matière d'astroparticules et d'astronomie, offrant un accès aux instruments, aux données et à l’expertise, axés sur la nouvelle science de l'astrophysique multi-messagers.

Plus d’informations :

Contacts au CPPM :

-

Vincent Bertin, chercheur CNRS et responsable de l’équipe Neutrinos

-

Damien Dornic, chercheur CNRS et coordinateur d’un groupe de travail pour le projet ACME

L'expérience NA62 au CERN annonce la première observation d'un processus ultra-rare qui pourrait permettre de découvrir la nouvelle physique

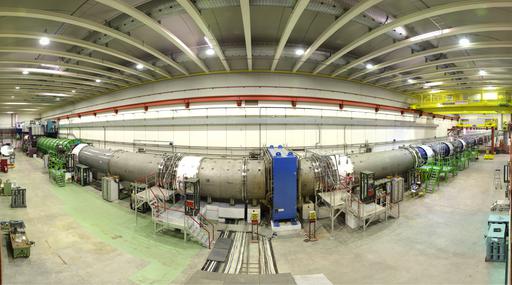

La collaboration NA62 a présenté lors d'un séminaire au CERN la première observation expérimentale de la désintégration ultra rare du kaon chargé en un pion chargé et deux neutrinos (c'est-à-dire K+→π+νν) avec une signification de 5 sigma (5σ), mesurant son rapport de branchement avec une précision relative de 25%. Cette désintégration est l'un des processus les plus rares jamais observés en physique des saveurs, puisque le MS de la physique des particules prévoit que moins d'un kaon chargé sur 10 milliards se désintégrera de cette manière. Les contributions du MS à ce processus étant très réduites, celles provenant d’une hypothétique nouvelle physique (qui impliquerait de nouvelles particules) pourraient le modifier fortement induisant des écarts significatifs par rapport aux prédictions du MS. Ainsi, ce processus est parmi les plus intéressants pour explorer la physique au-delà du MS.

La nouvelle mesure du rapport de branchement de la désintégration K+→π+νν (la fraction de K+ qui se désintègre de cette manière) est de B=13.0 +3.3 -2.9 × 10-11. Il s'agit de la mesure la plus précise de ce processus à ce jour. Elle est compatible avec les prédictions du modèle standard, mais est environ 50 % plus élevée. Cela pourrait s'expliquer par la présence de nouvelles particules. NA62 devrait être en mesure de confirmer ou d'exclure cette hypothèse au cours des prochaines années.

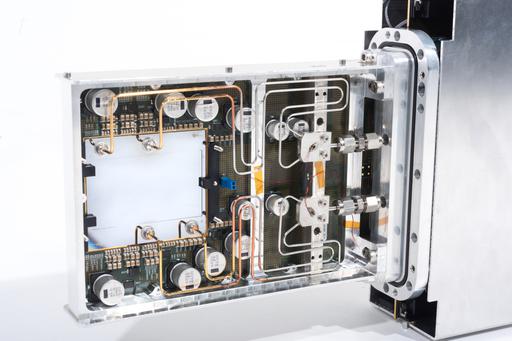

Les membres de l'équipe NA62 du CPPM ont joué un rôle majeur dans le succès de cette expérience notamment en assumant des rôles clés dans la construction, la maintenance et l'exploitation du GigaTracker. Ce détecteur est la clé de voûte de la technique dite de ‘désintégration en vol’ qui a permis à NA62 d’améliorer les résultats des expériences précédentes. Le GigaTracker est un trajectographe en Silicium installé directement dans le faisceau de l’expérience. Il est capable de reconstruire les trajectoires d’un milliard de particules par seconde grâce à ses pixels qui offrent une précision record (<150 ps) sur le temps de passage des particules. Les technologies développées pour ce détecteur sont extrêmement innovantes et sont maintenant utilisées pour la jouvence des expériences au LHC.

Plus d’informations : Communiqué de presse du CERN : https://home.cern/fr/news/press-release/physics/na62-experiment-cern-observes-ultra-rare-particle-decay

Contacts : Mathieu Perrin-Terrin, chargé de recherche CNRS au CPPM

Dernière modification: 30 sept. 2024 à 12:16:16Fête de la science, un rendez-vous Science et Citoyens

Comme chaque année, le personnel scientifique et technique du CPPM souhaite rencontrer le public à la Fête de la Science. Du 4 au 14 octobre 2024, cette manifestation nationale de culture scientifique fédérera sous pavillon « un océan de savoirs », des milliers d'événements gratuits ouverts à tous, y compris aux écoliers, collégiens et lycéens.

Programme des événements en présentiel : https://www.fetedelascience.fr/

Le CPPM sera présent en divers lieux :

--> Village des sciences de la Seyne-sur-Mer : du 4 au 6 octobre : vendredi 4 (scolaires), samedi 8 et dimanche 9 octobre (familles),

*** Programme du Village des sciences : https://www.fetedelascience.fr/village-des-sciences-la-seyne-sur-mer-2024

*** Stand CPPM : https://www.fetedelascience.fr/le-cppm-au-coeur-de-la-matiere-et-de-l-univers

--> Festival des Sciences de Marseille : du 11 au 13 octobre : village sur l’esplanade de la Mairie et dans l’enceinte de l'hôtel de ville, les vendredi 11 (scolaires), samedi 12 et dimanche 13 octobre (familles).

*** Programme du village : https://www.fetedelascience.fr/festival-des-sciences-de-marseille-2024

*** Stand CPPM au Pavillon Puget : https://www.fetedelascience.fr/le-cppm-et-la-physique-des-deux-infinis-2

--> Conférence grand public dans le cadre du cycle de conférences "Mystères au cœur de l'Univers et de la matière"

Samedi 12 octobre à 10 heures avec "SVOM, mission spatiale franco-chinoise pour étudier des phénomènes cataclysmiques de l’Univers" par Damien Dornic du CPPM (CNRS – AMU), https://indico.in2p3.fr/event/33178/

Dernière modification: 30 sept. 2024 à 10:33:13Première lumière de COLIBRI, télescope terrestre à la rapidité inégalée

Le télescope terrestre COLIBRI dévoile ses premières images à l’occasion de son inauguration qui s’est déroulée le 7 septembre à l’Observatoire astronomique national de San Pedro Mártir, au Mexique. Conçu dans le cadre de la mission spatiale SVOM, sa rapidité unique au monde permettra d’observer les sursauts gamma, mais aussi d’autres évènements astronomiques extrêmement furtifs. Supervisé par des scientifiques du CNRS, ce projet est le fruit d’une étroite collaboration franco-mexicaine via le soutien du CNRS, du CNES, d’Aix-Marseille Université, de l’université nationale autonome du Mexique (UNAM) et du Conseil national de la science et de la technologie mexicain.

En savoir plus : https://www.cnrs.fr/fr/presse/premiere-lumiere-de-colibri-telescope-terrestre-la-rapidite-inegalee

Plus d’informations sur les activités de l’équipe Astroparticules Neutrinos : https://www.cppm.in2p3.fr/web/fr/recherche/astroparticules/#Neutrinos

Dernière modification: 11 sept. 2024 à 09:25:33SVOM, les chercheurs provençaux en première ligne pour étudier les cataclysmes de l’Univers

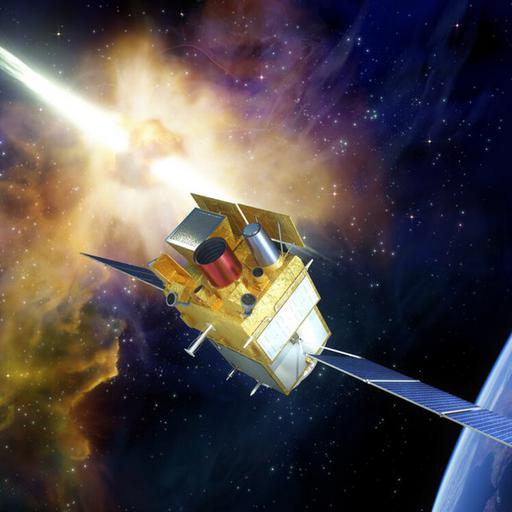

Après plus de dix ans de développement, SVOM, la mission franco-chinoise va être lancée le 22 juin depuis la base de lancement de Xichang en Chine. Cette étape ouvrira une nouvelle page sur l’étude des phénomènes cataclysmiques de l’Univers.

La mission SVOM - Space-based multi-band astronomical Variable Objects Monitor - est une mission franco-chinoise consacrée à l’étude des plus lointaines explosions d’étoiles, les sursauts gamma. « Ces sources sont des bouffées de rayonnement gamma très brèves et intenses produites par des phénomènes parmi les plus extrêmes de l’Univers. Elles sont associées à la mort des étoiles les plus massives ou à la fusion d'objets stellaires compacts (étoile à neutrons ou trou noir). L'énergie rayonnée en quelques secondes par un sursaut gamma est équivalent à l’énergie produite par le Soleil durant sa durée de vie » explique Damien Dornic, chercheur au Centre de Physique des Particules de Marseille , sur les projets SVOM et COLIBRI. En raison de ces luminosités extrêmes, les sursauts gamma peuvent être utilisés pour sonder les régions de l'Univers les plus hostiles et les plus éloignées du point de vue de l'observation.

Après plus de dix ans d’intense développement, la mission doit être lancée le 22 juin 2024 par la fusée chinoise Longue Marche 2C depuis la base de lancement de Xichang en Chine. SVOM comprend un satellite en orbite basse, placé à une altitude de 650 km. A cette altitude, le satellite effectue le tour de la Terre en un peu plus de 95 minutes, soit 15 révolutions par jour. Des membres de la collaboration se déplaceront en Chine pour suivre le lancement et préparer la phase de commissioning de 3 mois et les premières opérations.

Cette mission est le fruit d’une collaboration fructueuse des deux agences spatiales, chinoise (CNSA ) et française (CNES ) avec des contributions d’une dizaine de laboratoires en France, dont le Laboratoire d’Astrophysique de Marseille , l’Observatoire de Haute Provence et le CPPM1. Cette mission comporte un ensemble d’instruments au sol et dans l’espace qui observent en synergie pour détecter, localiser et caractériser dans de multiples longueurs d’ondes, du gamma jusqu’au visible, en passant par les rayons X, ces explosions cosmiques.

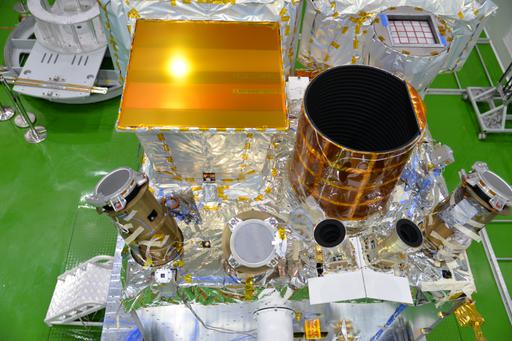

L’instrument ECLAIRs permet de détecter et localiser les sursauts gamma dans le ciel, les GRM , complétant la mesure de la réponse spectrale à haute énergie. Une fois un sursaut détecté, le satellite va aligner, en direction de ce sursaut, les deux instruments à petit champ de vue, MXT et VT , dans la gamme des rayons X et en visible, ayant une meilleure sensibilité. En parallèle, les observations depuis l’espace seront complétées par celles de plusieurs télescopes robotiques au sol : GWAC et C-GFT en Chine, et COLIBRI au Mexique.

Le LAM, l’OHP et le CPPM sont fortement impliqués dans le développement du segment sol de la mission (base de données de la mission, outils de shift, lien avec les télescopes au sol…). Ces laboratoires jouent aussi un rôle clef dans la construction de l’observatoire astronomique COLIBRI, en collaboration avec des scientifiques de l’Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM).

COLIBRI accueille un télescope robotique d’une grande rapidité. « Il est capable de pointer vers n’importe quelle direction dans le ciel en une vingtaine de secondes, trouver rapidement la contrepartie des sursauts gamma détectés par ECLAIRs et de la caractériser (courbe de lumière et estimation de la distance). Cette rapidité d’exécution et d’analyse est fondamentale pour le succès de la mission et fait de COLIBRI un télescope aux capacités absolument uniques au sein de l’astronomie mondiale » explique Stéphane Basa, co-responsable scientifique de la mission SVOM et responsable scientifique du projet COLIBRI. Le télescope est en cours d’installation à l’Observatoire National du Mexique à San Pedro Martyr et sera inauguré cet été. Il est équipé de deux instruments : DDRAGO (deux voies simultanées en visible) et CAGIRE (une voie en proche infra-rouge).

Ce projet a été fortement financé et soutenu par la fondation A*Midex d’Aix-Marseille Université à travers le Labex OCEVU puis l’Institut de Physique de l’Univers. Pour assurer une exploitation scientifique partagé et collaborative de COLIBRI, le projet a également mis en place le Laboratoire International Associé (LIA) ERIDANUS soutenu par le CNRS, le CONAHCyT et l’UNAM (démarré en 2019), programme qui a été ensuite renouvelé en 2022 par le CNRS et l’UNAM sous la forme d’un International Research Project (IRP). Depuis 2019, les équipes se réunissent de façon alternée entre la France et le Mexique, ceci afin de renforcer les liens humains, tout en préparant l’exploitation scientifique de COLIBRI.

SVOM et COLIBRI permettront ainsi d’écrire une nouvelle page dans la compréhension du phénomène des sursauts gamma, tout en permettant leur utilisation pour comprendre « l'enfance » de l'Univers. Ils prendront également une place importante dans l’astronomie multi-messager, en complétant parfaitement le télescope à neutrinos KM3NeT ainsi que les détecteurs d’ondes gravitationnelles.

Plus d’informations :

-

SVOM : https://www.svom.eu/

-

COLIBRI : https://www.colibri-obs.org/

-

KM3NeT : https://www.km3net.org

Contacts :

-

Stéphane Basa, directeur de recherche CNRS au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille et à l’Observatoire de Haute Provence (OSU Pythéas / Aix-Marseille Université – CNES – CNRS)

-

Damien Dornic, chargé de recherche CNRS au Centre de Physique des Particules de Marseille (Aix-Marseille Université – CNRS)