L’Observatoire Rubin va inspirer une nouvelle ère de missions spatiales

Communiqué Vera C. Rubin Observatory / LSST, le 7 février 2024

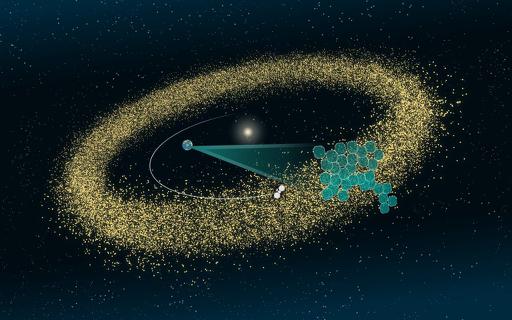

Grâce à sa vue d’ensemble et détaillée du système solaire, ainsi que sa capacité à détecter et à suivre rapidement les objets en mouvement, l’Observatoire Vera C. Rubin va constituer une mine de données pour la planification et la préparation des missions spatiales. Il va en effet aider les scientifiques à identifier les cibles à privilégier pour les futures missions spatiales en détectant des millions de nouveaux objets du système solaire et en révélant, avec plus de détails que jamais, le contexte plus large dans lequel ces objets existent. Rubin pourra également alerter les scientifiques de l’existence d’objets tels que des astéroïdes, des comètes ou des objets interstellaires en approche, suffisamment à temps pour déterminer leurs trajectoires et préparer les missions spatiales destinées à les étudier. Le CPPM est au cœur de cette aventure, avec une participation directe au projet pour le système d'alertes des objets transitoires et la préparation du démarrage du projet au Chili ("commissioning") pour l'observation, entre autre, des premières supernovae détectées par Rubin.

Lire l’intégralité du communiqué Vera C. Rubin Observatory / LSST : https://www.lsst.fr/missionsspatiales/

Contact CPPM : Dominique Fouchez, directeur de recherche CNRS, responsable de l’équipe Cosmologie

Plus d’informations sur les activités de l’équipe Cosmologie : https://www.cppm.in2p3.fr/web/fr/recherche/cosmologie/

Demain mais en mieux ! L'IN2P3 rejoint l'édition 2024 du festival de l'imaginaire Yggdrasil à Lyon

Une rencontre les yeux dans les yeux avec les hommes et les femmes qui, dans les laboratoires de recherche, préparent en ce moment même un “Demain” qui redonne envie de se lever le matin ? C'est l'ambition de "Demain, mais en mieux" ! Les 3 et 4 février, rencontrez les scientifiques de l'IN2P3 au cœur d'un espace entièrement dédié aux sciences au sein d'Yggdrasil, le festival des mondes de l'imaginaire. Au programme : le « Plus petit zoo du monde », le photomaton cosmique et une plongée dans les nouveaux détecteurs géants de neutrinos. Un espace pour faire rêver le public autour de la physique des particules, conçu avec les laboratoires de l'institut : APC, CC-IN2P3, CPPM, IJCLab, IP2I, LAPP, LP2IB, LPSC et SUBATECH. Le CPPM y participe avec l’équipe Astroparticules Neutrinos.

En savoir plus :

Plus d’informations sur les activités de l’équipe Astroparticules Neutrinos : https://www.cppm.in2p3.fr/web/fr/recherche/astroparticules/#Neutrinos

Dernière modification: 2 févr. 2024 à 08:43:01Alice Pisani et le projet en cosmologie, COSMOBEST, financé par le Conseil Européen de la Recherche (ERC)

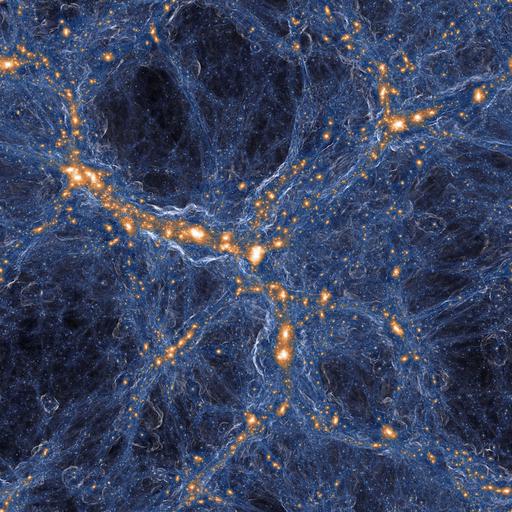

Alice Pisani, directrice de recherche CNRS au CPPM, a obtenu un financement ERC Horizon Europe (ERC StG 101078174) pour un projet intitulé COSMOBEST (COSMOlogy BEyond Standard Techniques) qui s’inscrit dans l’étude du cosmos au-delà des techniques standards : un programme visant à exploiter les vides cosmiques pour une cosmologie de précision.

Lire l’interview d’Alice Pisani, réalisé par l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) du CNRS : « Alice Pisani : le projet COSMOBEST démarre au moment où la recherche sur les vides cosmiques atteint un véritable âge d’or » https://www.in2p3.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/alice-pisani-le-projet-cosmobest-demarre-au-moment-ou-la-recherche-sur-les-vides-cosmiques

Contact : Alice Pisani, directrice de recherche CNRS au CPPM, au sein de l’équipe Renoir

Plus d'informations sur les activités de l'équipe Renoir : https://www.cppm.in2p3.fr/web/fr/recherche/cosmologie/#Renoir

Feu vert pour les missions spatiales EnVision et LISA de l’ESA

Communiqué de presse CNRS, le 26 janvier 2024

Le Comité des Programmes Scientifiques (SPC) de l’ESA vient d’approuver le démarrage du développement des missions EnVision, dédiée à l’étude de Vénus dans le cadre de la mission M5 du programme Cosmic Vision, et LISA (Laser Interferometer Space Antenna) qui observera les ondes gravitationnelles sur l’Univers entier, dans le cadre de la mission L3 du programme Cosmic Vision. Le CNES est fortement impliqué dans ces missions, comme contributeur au budget du programme scientifique obligatoire de l’ESA mais aussi via des fournitures pour les charges utiles scientifiques. Le CNRS et le CEA ont également un rôle primordial dans ces missions, contribuant à leur mise en œuvre scientifique.

Lire l’intégralité du communiqué de presse CNRS

https://www.cnrs.fr/sites/default/files/press_info/2024-01/CP006-2024%20-%20EnVision%20LISA.pdf

Contacts CPPM :

Eric Kajfasz, directeur de recherche CNRS

Aurélia Secroun, ingénieur de recherche CNRS, responsable du service Détecteurs et Données

Plus d’informations sur le plateau Infrarouge en lien avec LISA :

https://www.cppm.in2p3.fr/web/fr/expertise_technique/plateformes_plateaux/index.html#Plateaux

Dernière modification: 1 févr. 2024 à 11:04:21H.E.S.S. apporte des données inédites sur l'étrange microquasar galactique SS 433

Communiqué de presse CNRS, le 26 janvier 2024

L’observatoire H.E.S.S. en Namibie a détecté des rayons gamma de très haute énergie provenant des faisceaux de plasma (« jets ») du microquasar SS 433, et localisé l’emplacement exact, dans ces derniers, de l’un des accélérateurs de particules les plus efficaces de la galaxie. Mieux encore. En comparant des images en rayons gamma à différentes énergies, il a été possible d'estimer pour la première fois la vitesse du jet loin de son site d’émission. De quoi identifier le mécanisme qui accélère si efficacement les particules. Des résultats publiés dans le dernier numéro de la revue Science.

Lire l’intégralité du communiqué de presse CNRS :

Contact CPPM : Jean-Pierre Ernenwein, professeur à Aix-Marseille Université, au sein de l’équipe Astroparticules Photons

Plus d’informations sur les activités de l’équipe Astroparticules Photons : https://www.cppm.in2p3.fr/web/fr/recherche/astroparticules/#Photons

Dernière modification: 1 févr. 2024 à 10:20:30